Gründe für ein Rebranding oder Markenrelaunch im B2B und wie man die richtige Rebranding Agentur wählt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, die eigene Marke grundlegend zu hinterfragen? Viele B2B-Unternehmen spüren, dass ihre Außenwirkung nicht mehr mithält. Weder mit dem Markt noch mit den Kunden oder den eigenen strategischen Zielen. Doch statt klar zu analysieren, wird häufig nur am Logo gefeilt oder an der Bildsprache geschraubt. Warum das nicht reicht und weshalb ein Rebranding als strategische Neuausrichtung verstanden werden sollte, zeigt dieser Artikel.

Sie erfahren, was ein Rebranding im B2B tatsächlich bedeutet, worin sich Rebranding und Markenrelaunch unterscheiden und in welchen Situationen ein echter Neustart notwendig wird. Der Beitrag beleuchtet typische Auslöser, erklärt die Phasen eines professionellen Rebrandings und zeigt, welche Fehler häufig passieren und wie sich diese vermeiden lassen. Ergänzt durch konkrete Beispiele, realistische Kostenrahmen und eine Checkliste zur Auswahl der richtigen Agentur erhalten Sie eine klare Orientierung für Ihre nächsten Schritte.

Am Ende wissen Sie, wann sich ein Rebranding wirklich lohnt, wie Sie es strukturiert aufsetzen und wie Ihre Marke wieder zur tragenden Säule für Wachstum, Vertrauen und Markterfolg wird.

Das Wichtigste in Kürze:

- Ein Rebranding im B2B ist mehr als ein neues Design. Es betrifft Strategie, Identität und Marktpositionierung.

- Markenrelaunch oder Rebranding? Wer den Unterschied kennt, spart Zeit, Geld und unnötige Umwege.

- Typische Auslöser sind Fusionen, neue Zielgruppen, Imageprobleme oder strategische Neuausrichtungen.

- Die vier Phasen des Rebrandings: Analyse, Strategie, Design und Kommunikation

- Fehler vermeiden: Kein Look ohne Substanz. Kein Rebranding ohne interne Einbindung.

- Agenturwahl entscheidet über Wirkung: Nur wer B2B versteht, kann Wirkung in komplexen Märkten entfalten.

Wann ist ein Rebranding wirklich notwendig?

Unternehmen stehen regelmäßig vor der Frage, ob ihre Marke noch stark genug ist, um zukünftiges Wachstum und veränderte Marktbedingungen zu tragen. Ein professionell durchgeführtes Rebranding bedeutet nicht nur, ein neues Logo oder frische Farben auszuwählen, sondern vielmehr die strategische Neuausrichtung Ihrer Marke auf fundamentale Veränderungen im Unternehmensumfeld. Doch wann genau ist der Zeitpunkt gekommen, Ihre Marke kritisch auf den Prüfstand zu stellen?

Was sind triftige Gründe für einen Markenrelaunch?

Wachstumsziele, neue Zielgruppen, veralteter Markenauftritt

Wachstum ist für mittelständische Unternehmen essenziell. Expansionspläne oder die Erschließung neuer Märkte erfordern häufig eine Anpassung der bestehenden Markenstrategie. Viele etablierte B2B-Marken sind vor Jahrzehnten entstanden und spiegeln nicht mehr die aktuellen Unternehmenswerte wider, was zu einem Rebranding zwingt. Ein angestaubtes Markendesign oder eine überholte Markenbotschaft wirken nicht nur nach außen unattraktiv, sondern beeinträchtigen auch intern die Identifikation der Mitarbeiter mit der Marke. Gerade jüngere Entscheider und internationale Zielgruppen legen Wert auf zeitgemäßes Corporate Design, eine klare Markenidentität und eine stringente Markenkommunikation über alle Touchpoints hinweg.

Fusionen, negative Assoziationen oder internationale Expansion

Eine Fusion oder Unternehmensübernahme ist oft der Anlass, eine neue Markenarchitektur zu entwickeln und die Positionierung zu überdenken. Unterschiedliche Unternehmenskulturen und Markenimages müssen sinnvoll integriert werden, um interne Konflikte und Verwirrung am Markt zu vermeiden. Zudem sind negative Assoziationen oder Imageschäden ein häufiger Grund für ein Rebranding. Unternehmen, die beispielsweise mit problematischen Umweltthemen oder Datenschutzvorfällen assoziiert werden, können durch ein gezieltes Rebranding ihr Image nachhaltig verbessern. Nicht zuletzt erfordert die internationale Expansion oft eine Überarbeitung des Markenauftritts, um globale Märkte besser zu adressieren und kulturelle Missverständnisse zu verhindern.

Interne Reibung: Wenn Marke und Unternehmenskultur auseinanderdriften

Oft unterschätzt wird die interne Dimension eines Markenrelaunchs. Sobald die interne Unternehmenskultur nicht mehr mit der externen Markenkommunikation übereinstimmt, entstehen gravierende Probleme. Mitarbeiter verstehen nicht mehr, wofür die Marke eigentlich steht, was wiederum dazu führt, dass sich ihre Kommunikation und ihr Verhalten gegenüber Kunden und Partnern uneinheitlich anfühlt. Erfolgreiches Markenmanagement bedeutet, interne und externe Aspekte der Marke gleichermaßen zu berücksichtigen und zu harmonisieren. Gerade mittelständische Unternehmen, bei denen Tradition und Werte eine große Rolle spielen, profitieren enorm von einer klaren, emotional nachvollziehbaren Markenstrategie, die Mitarbeiter inspiriert und aktiv einbindet.

Rebranding oder Markenrelaunch: Was ist eigentlich der Unterschied?

Im B2B-Marketing herrscht oft Unsicherheit darüber, ob eine Marke ein vollständiges Rebranding oder lediglich einen Markenrelaunch benötigt. Obwohl die Begriffe häufig synonym verwendet werden, unterscheiden sie sich deutlich in ihrer strategischen Tiefe und Umsetzung. Wann genügt eine kleine Anpassung, wann ist eine grundlegende Neuausrichtung unvermeidlich?

Definition & Abgrenzung: Rebranding vs. Markenrelaunch

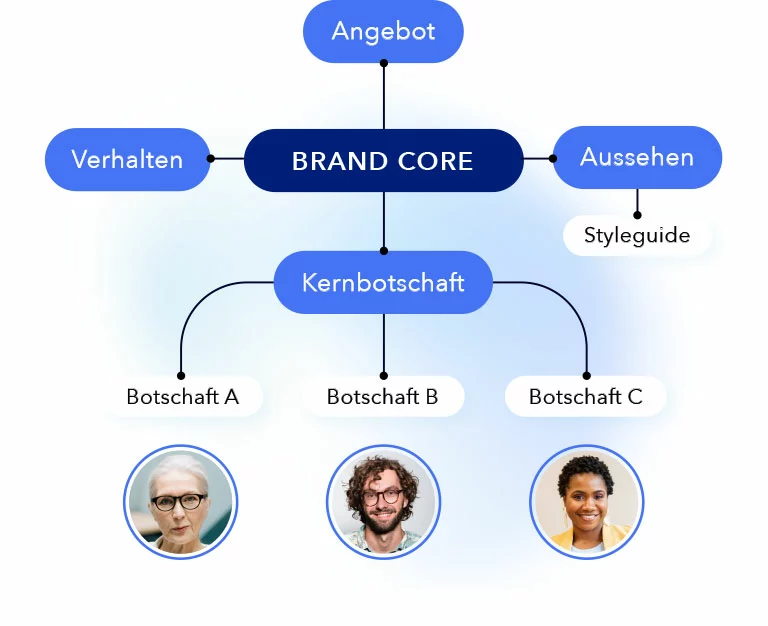

Ein Rebranding umfasst weit mehr als einen neuen visuellen Auftritt. Es handelt sich um eine strategische Neuausrichtung, die tief in die DNA des Unternehmens eingreift. Dabei werden Kernbotschaften, Markenidentität und Positionierung von Grund auf neu definiert. Oftmals ist dieser Prozess mit einer intensiven Markenanalyse sowie Workshops zur Zielgruppen- und Wettbewerbsanalyse verbunden. Ein Rebranding betrifft sämtliche Bereiche des Unternehmens, von der Produktentwicklung über die interne Kommunikation bis hin zur Kundeninteraktion und dem Vertrieb.

Ein Markenrelaunch hingegen ist in erster Linie eine gezielte taktische Anpassung oder Modernisierung der Marke. Meist werden dabei einzelne Bestandteile wie Logo, Corporate Design oder spezifische Kommunikationsmaßnahmen aktualisiert, ohne die grundlegenden Markenwerte infrage zu stellen. Ein Markenrelaunch kann kurzfristig umsetzbar sein und dient oft der Auffrischung und Modernisierung einer etablierten Marke. Ein gutes Beispiel dafür ist die Markenschärfung, bei der zentrale Markenbotschaften präzisiert werden, ohne gleich eine komplette strategische Neuausrichtung vorzunehmen.

Strategische Tiefe vs. taktische Anpassung: Was bedeutet das konkret?

Die Entscheidung für oder gegen ein Rebranding hängt stark von der Tiefe der Herausforderung ab, vor der ein Unternehmen steht:

Wann reicht ein Refresh, wann braucht es einen echten Relaunch?

Ein Markenrefresh genügt in Situationen, in denen die Marke grundsätzlich gut positioniert ist und ihre Kernbotschaft weiterhin relevant erscheint. Hier steht im Vordergrund, bestehende Elemente optisch oder kommunikativ zu aktualisieren, beispielsweise durch:

- Modernisierung des Corporate Designs

- Aktualisierung der digitalen Touchpoints (Website, Social Media)

- Klare, gezielte Anpassungen der Markenkommunikation

Ein vollständiges Rebranding dagegen ist notwendig, wenn strategische Veränderungen im Unternehmen stattfinden, etwa durch Fusionen, neue Geschäftsfelder oder gravierende Imageprobleme, die eine umfassende Neuausrichtung verlangen:

- Die Marke entspricht nicht mehr den aktuellen Unternehmenswerten und Zielen

- Positionierung und Markenidentität passen nicht zu neuen Zielgruppen

- Die Markenwahrnehmung hat erheblich gelitten und erfordert eine tiefgreifende Neupositionierung

Ganzheitliches und zeitgemäßes Markenerlebnis entlang der gesamten Customer Journey

Eine erfolgreiche B2B-Marke lebt von mehr als ihrer bloßen Außenwirkung. Mittelständische Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Marke nicht nur attraktiv, sondern authentisch und konsistent entlang aller Kundenkontaktpunkte zu präsentieren. Dabei reicht es längst nicht mehr, einfach nur ein modernes Design zu implementieren. Was zählt, ist ein echtes, greifbares Markenerlebnis, das Kundenbindung und Markenwahrnehmung nachhaltig stärkt.

Kanalübergreifend und an allen relevanten Touchpoints

Ein überzeugendes Markenerlebnis entsteht, wenn Unternehmen jeden einzelnen Berührungspunkt bewusst gestalten und miteinander verzahnen. Egal, ob Webseite, Social Media, Messeauftritte oder persönliche Gespräche – jede Begegnung mit Ihrer Marke muss stimmig und überzeugend wirken. Diese durchgängige Markenkommunikation über alle relevanten Kanäle hinweg sichert nicht nur eine klare Positionierung am Markt, sondern vermittelt auch Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

Dabei stehen Mittelständler vor besonderen Herausforderungen:

- Konsistenz bewahren: Kunden spüren sofort, wenn Markenbotschaft und Kommunikation inkonsequent sind. Ein einheitlicher Auftritt über alle Kanäle hinweg wirkt dagegen professionell und zuverlässig.

- Personalisierung und Individualität: Trotz der Notwendigkeit zur Einheitlichkeit darf eine zeitgemäße Marke nie generisch wirken. Personalisierte Inhalte und spezifische Angebote zeigen, dass das Unternehmen seine Zielgruppen kennt und versteht.

- Digitale und analoge Welten verbinden: Gerade im B2B spielen persönliche Kontakte noch immer eine zentrale Rolle. Zugleich erwarten Kunden eine nahtlose digitale Präsenz. Die Kunst liegt darin, beide Ebenen geschickt miteinander zu verbinden, etwa durch hybride Events, gezielte Online-Kommunikation und durchdachtes Lead-Management.

Es geht nicht um einen neuen Look, sondern ein Erlebnis, das Wirkung zeigt

Rebranding-Prozesse scheitern häufig, weil Unternehmen sie als rein optische Modernisierung betrachten. Ein neuer Look allein reicht jedoch selten aus, um langfristig Erfolg und nachhaltige Veränderung zu erzielen. Stattdessen sollten Mittelständler einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der tief in das operative Geschäft hineinwirkt. Dabei spielen Fragen nach Markenkern, Unternehmenswerten und Zielgruppenbedürfnissen eine zentrale Rolle.

Ein gelungenes Markenerlebnis basiert daher auf folgenden Komponenten:

- Klare Markenwerte und glaubwürdige Identität: Ihre Marke muss ein glaubwürdiges Versprechen kommunizieren, das sowohl von Mitarbeitern als auch Kunden verstanden und getragen wird.

- Emotionale Bindung: Selbst im B2B treffen Menschen Entscheidungen nicht ausschließlich rational. Vertrauen, Sympathie und Begeisterung spielen entscheidende Rollen und sollten aktiv gefördert werden.

- Kontinuierliche Optimierung der Touchpoints: Stetige Überprüfung und Anpassung aller Markenberührungspunkte stellen sicher, dass die Marke relevant und kundenorientiert bleibt.

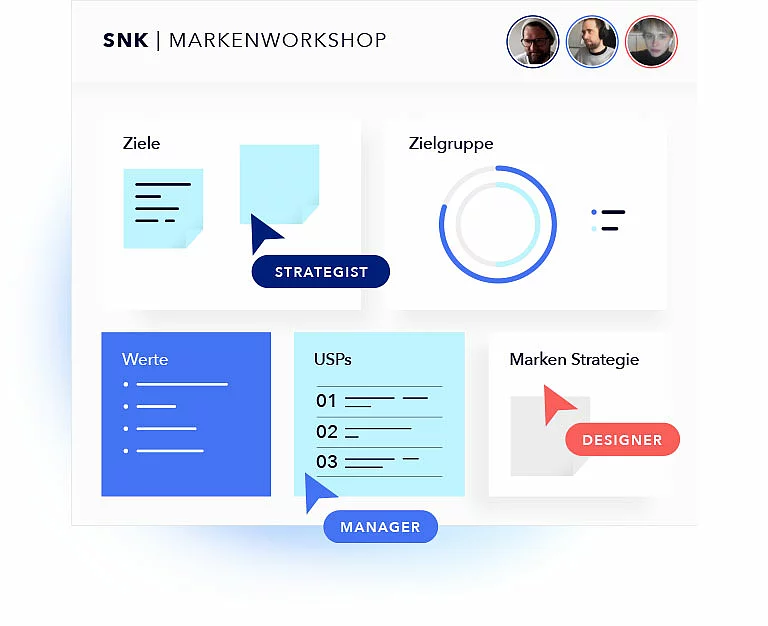

Der strategische Prozess: Das sind die Phasen eines Rebrandings

Ein gelungenes Rebranding erfordert eine klare Strategie und methodisches Vorgehen, denn nur dann entfaltet eine Marke ihre volle Wirkung. Mittelständler, die diesen Prozess strukturiert angehen, profitieren von einer zukunftsfähigen Positionierung, starken Kundenbindungen und klarer Differenzierung am Markt. Doch wie genau gestaltet sich ein solcher Rebranding-Prozess?

Die Phasen im Überblick

Die Phasen im Detail

Ein gut durchdachter und methodischer Rebranding-Prozess stellt sicher, dass die Marke nicht nur optisch, sondern strategisch gestärkt wird und nachhaltig am Markt überzeugt. Unternehmen, die diese Schritte bewusst gehen, profitieren langfristig von höherer Markentreue, stärkeren Kundenbeziehungen und einer wettbewerbsfähigeren Positionierung.

Markenanalyse & Relevanzcheck

Am Anfang eines jeden erfolgreichen Rebrandings steht eine tiefgehende Analyse der bestehenden Markenidentität und -wahrnehmung. Hier zeigt sich, ob und wo Optimierungspotenziale bestehen und welche strategischen Anpassungen erforderlich sind.

Brand Audit & Brand Experience Audit

Ein umfassendes Brand Audit überprüft die aktuelle Wirkung der Marke aus Kundensicht sowie deren interne Wahrnehmung. Dabei geht es nicht allein um optische Aspekte, sondern insbesondere um emotionale Bindung, Relevanz und Authentizität der Markenbotschaft.

SWOT-Analyse

Identifikation von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der aktuellen Marke.

Touchpoint-Analyse

Systematische Prüfung sämtlicher Berührungspunkte, vom Erstkontakt über digitale Plattformen bis hin zur persönlichen Kundenkommunikation.

Zielgruppen-Interviews:

Gespräche mit Kunden und Partnern liefern wertvolle Insights, welche Markenmerkmale überzeugen und welche angepasst werden müssen

Wettbewerbsvergleich & Differenzierungsgrad

Klare Positionierung entsteht nur, wenn Unternehmen ihre Marke deutlich von Wettbewerbern abgrenzen können. Die Wettbewerbsanalyse liefert hierfür essenzielle Grundlagen.

Markenstrategie & Neupositionierung

Mit den Erkenntnissen aus der Analyse beginnt die strategische Neupositionierung der Marke. Dieser Schritt bildet das Fundament des gesamten Rebrandings.

Repositionierungsstrategie

Eine tragfähige Repositionierungsstrategie definiert, wohin sich das Unternehmen künftig entwickeln möchte. Dazu gehört eine klare Ausrichtung auf veränderte Märkte, Zielgruppen und Anforderungen.

Markenkern neu definieren

Was ist der Kern Ihrer Marke, das unverwechselbare Versprechen, das Sie Kunden und Partnern geben? Hier gilt es, relevante Werte und Stärken herauszuarbeiten und glaubwürdig zu vermitteln.

Brand Story und Markenbotschaft schärfen

Storytelling macht abstrakte Markenwerte greifbar und emotional erlebbar. Es geht darum, die Geschichte hinter der Marke klar und authentisch zu formulieren.

Markenarchitektur entwickeln

Gerade bei komplexeren Unternehmensstrukturen mit mehreren Submarken, Firmengruppen oder Konzernen ist eine klare Markenarchitektur entscheidend. Diese definiert, wie einzelne Marken miteinander interagieren und kommunizieren.

Design & visuelle Identität

Ist die strategische Basis gelegt, geht es an die visuelle Umsetzung der Markenstrategie. Design und visuelle Identität sind entscheidend, denn sie prägen die unmittelbare Wahrnehmung der Marke.

Logo, Corporate Design & Style Guide

Beim Designprozess wird entschieden, ob eine vorsichtige Modernisierung des bestehenden Designs ausreicht oder eine radikale Neuausrichtung notwendig ist. Ziel ist ein konsistentes Corporate Design, das den Markenkern optisch präzise widerspiegelt.

Dabei spielen folgende Aspekte eine zentrale Rolle:

Wiedererkennbarkeit

Das neue Design sollte zeitgemäß wirken, jedoch so gestaltet sein, dass bestehende Kunden weiterhin Vertrauen und Vertrautheit empfinden.

Flexibilität

Moderne Designs sind flexibel, skalierbar und kanalübergreifend konsistent einsetzbar.

Prägnanz

Weniger ist oft mehr. Eine klare visuelle Sprache und starke visuelle Akzente prägen sich beim Betrachter langfristig ein.

Interne und externe Kommunikation

Ein Rebranding wirkt nur, wenn Mitarbeiter und Kunden den neuen Auftritt verstehen und unterstützen. Die finale Phase konzentriert sich daher auf Kommunikation und Change Management.

Mitarbeiter einbinden und überzeugen (Change Management)

Interne Kommunikation darf nicht unterschätzt werden. Mitarbeiter sind entscheidende Markenbotschafter und müssen aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden werden. Wichtige Maßnahmen umfassen beispielsweise: Interne Workshops zur Vermittlung der neuen Markenstrategie und Identität, regelmäßige Updates und transparente Kommunikation über Ziele und Fortschritte und klar strukturierte Markenrichtlinien für die tägliche Praxis

Kommunikationsstrategie für Kunden, Partner und Öffentlichkeit

Extern steht die Kommunikation des Rebrandings im Mittelpunkt. Unternehmen sollten Kunden und Partner rechtzeitig informieren und die Hintergründe verständlich erläutern, um Unsicherheiten und Widerstände zu minimieren. Erfolgreiche externe Kommunikationsstrategien umfassen: Frühzeitige Ankündigung des Rebrandings über relevante Kommunikationskanäle, klare Darstellung der Mehrwerte und Gründe für die Neuausrichtung und konsistente Botschaften über Website, Social Media, Fachpresse, Veranstaltungen und persönliche Gespräche

Die häufigsten Einwände und was wirklich dran ist

Rebranding-Vorhaben stoßen bei Mittelständlern oft auf Skepsis und Widerstand. Vor allem zwei Einwände tauchen regelmäßig auf: „Das kostet uns zu viel und birgt unkalkulierbare Risiken“ und „Unsere Kunden könnten abspringen“. Doch was ist tatsächlich an diesen Bedenken dran?

„Rebranding ist teuer und riskant“ – stimmt das wirklich?

Natürlich verursacht ein professionelles Rebranding zunächst Investitionen. Mittelständische Unternehmen fürchten jedoch häufig hohe, nicht kalkulierbare Kosten. Tatsächlich lassen sich diese Bedenken deutlich relativieren, wenn man sich die konkreten Kostenfaktoren genauer ansieht.

Kostenfaktoren transparent gemacht: Strategie, Design, Implementierung

Investition statt Ausgabe: Was ein strategisches Rebranding langfristig bringt

Unternehmen, die ein Rebranding nicht als reine Ausgabe, sondern als langfristige Investition betrachten, profitieren nachhaltig. Denn eine starke, moderne Marke eröffnet messbare Vorteile:

- Klare Differenzierung am Markt – die Marke hebt sich gezielt vom Wettbewerb ab.

- Höhere Kundenbindung durch ein besseres, emotionales Markenerlebnis.

- Effizientere Neukundengewinnung, weil klare Botschaften und moderne visuelle Ansprache neue Zielgruppen erreichen.

- Steigerung der Markenwahrnehmung und der damit verbundenen Zahlungsbereitschaft. Eine stärkere Marke ermöglicht häufig höhere Margen.

ROI-Betrachtung: Was passiert, wenn Sie nicht rebranden?

Die eigentliche Frage ist oft nicht, was ein Rebranding kostet, sondern was passiert, wenn Unternehmen zu lange zögern. Eine veraltete Marke kann gravierende Folgen haben:

- Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber agileren Wettbewerbern

- Schwierige Ansprache jüngerer oder internationaler Zielgruppen

- Schleichende Verschlechterung der Kundenbindung aufgrund fehlender Emotionalität und Aktualität der Markenbotschaften

- Sinkende Attraktivität als Arbeitgeber (Employer Branding leidet)

Langfristig bedeutet kein oder verspätetes Rebranding meist größere Einbußen und verpasste Wachstumschancen.

Deshalb ist es entscheidend, rechtzeitig und gezielt zu investieren.

„Die Kunden könnten abspringen“ – So sichern Sie Markenerkennung

Eine weitere häufige Sorge im Mittelstand ist, dass ein radikaler Wechsel Stammkunden verunsichern und im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass diese abspringen. Diese Sorge ist nachvollziehbar, lässt sich jedoch vermeiden, wenn das Rebranding klug und kundenorientiert umgesetzt wird.

Psychologie der Markenbindung verstehen

Kunden binden sich emotional an Marken, vor allem dann, wenn Vertrauen und Vertrautheit bestehen. Ein abruptes Rebranding, das radikal mit der Vergangenheit bricht, birgt Risiken. Dagegen ist ein Prozess, der Kunden und Mitarbeiter mitnimmt und die Veränderung nachvollziehbar kommuniziert, deutlich erfolgversprechender.

Entscheidend sind:

- Transparenz: Kunden frühzeitig über Ziele und Hintergründe informieren.

- Vertraute Elemente bewahren: Markenkernelemente (z.B. Farben, Schriftarten oder prägende Markensymbole) bewusst erhalten.

- Emotionale Kommunikation: Kunden emotional ansprechen und für die Veränderung begeistern, beispielsweise durch Storytelling oder authentische Erfahrungsberichte.

Partial Rebrand: Wenn ein sanfter Übergang besser ist

Gerade für B2B-Marken, die über Jahrzehnte hinweg stabile Kundenbeziehungen aufgebaut haben, empfiehlt sich häufig ein sogenannter Partial Rebrand. Dabei handelt es sich um einen sanften Übergang anstelle einer radikalen Neuaufstellung. Ein solcher Rebranding-Ansatz kombiniert bewährte Markenelemente mit modernen Anpassungen und schafft so eine ausgewogene Balance zwischen Tradition und Innovation.

Hier ein paar wichtige Vorteile des Partial Rebrands:

- Geringeres Risiko: Kunden erkennen weiterhin die Marke, fühlen sich aber gleichzeitig von der Frische und Aktualität angesprochen.

- Erleichterte interne Akzeptanz: Mitarbeiter können Veränderungen besser nachvollziehen, wodurch sie das Rebranding leichter akzeptieren und aktiver unterstützen.

- Flexible Umsetzung: Ein Partial Rebrand kann schrittweise und somit kosteneffizienter umgesetzt werden, wodurch sich das Budget besser kontrollieren lässt.

Ein erfolgreicher Rebranding-Prozess berücksichtigt diese Einwände aktiv und integriert sie strategisch in den Ablauf. Wer also frühzeitig die richtigen Maßnahmen ergreift, sichert langfristige Kundenbindung und stärkt die eigene Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

Rebranding Kosten im Überblick: Was kostet ein professioneller Markenrelaunch?

Die Frage nach den Kosten für ein Rebranding ist berechtigt. Sie gehört zu den ersten, die im Entscheidungsprozess auftauchen, und zählt dennoch oft zu den letzten, die wirklich konkret beantwortet werden. Dabei lässt sich der finanzielle Rahmen gut einschätzen, wenn man die zentralen Bestandteile eines professionellen Rebrandings kennt.

Woraus setzen sich die Kosten zusammen?

Ein strategisches Rebranding ist kein reines Designprojekt. Es ist ein strukturierter Prozess, bei dem verschiedene Disziplinen ineinandergreifen. Entsprechend verteilt sich das Budget auf mehrere Phasen und Maßnahmen.

Typische Budgetposten im Überblick:

- Markenanalyse und Research:

Zielgruppen-Interviews, Brand Audits, Wettbewerbsanalysen

(ca. 10–20 % des Gesamtbudgets) - Workshops und Strategieentwicklung:

Positionierung, Markenkern, Markenarchitektur, Storytelling Framework

(ca. 20–30 %) - Kreation und Design:

Logo, Corporate Design, Bildsprache, Typografie, Designsysteme

(ca. 20–30 %) - Implementierung und Rollout:

Markenhandbuch, Templates, Touchpoints, externe Kommunikation

(ca. 20–30 %)

Der finanzielle Aufwand hängt stark vom Umfang und der Zielsetzung ab. Ein mittelständisches Unternehmen mit klarer Struktur und wenigen Markenlinien wird andere Kosten haben als ein Konzern mit internationaler Ausrichtung und komplexer Architektur.

Praxisbeispiele: Wie Budgets konkret aussehen können

Die folgenden Zahlen sind anonymisiert und gerundet, spiegeln aber typische Größenordnungen aus B2B-Projekten wider.

- Hidden Champion aus dem Maschinenbau (ca. 800 Mitarbeitende):

Markenanalyse, Strategie, neues Designsystem, Repositionierung, interner Rollout

Gesamtbudget: ca. 160.000 € - IT-Dienstleister mit mehreren Standorten (ca. 250 Mitarbeitende):

Rebranding mit klarer Neupositionierung und internationalem Anspruch

Gesamtbudget: ca. 95.000 € - Firmengruppe mit mehreren Marken und Subbrands:

Markenarchitektur, Corporate Design System, zentrale Markengeschichte

Gesamtbudget: ca. 250.000 €

Die Spannbreite ist groß, doch das Ziel bleibt immer dasselbe: mehr Relevanz, mehr Klarheit und mehr Wirkung.

Die Besonderheiten eines Rebrandings im B2B-Kontext

Ein Rebranding im B2B funktioniert anders als im Konsumgüterbereich. Nicht weil Marken hier weniger wichtig wären, ganz im Gegenteil. Sondern weil Entscheidungsprozesse, Zielgruppen und Touchpoints andere Anforderungen stellen. Wer diese Besonderheiten versteht, erkennt schneller, worauf es wirklich ankommt.

Warum der Mittelstand oft zögert

Viele mittelständische Unternehmen handeln nach dem Prinzip: „Läuft doch, warum etwas ändern?“ Und tatsächlich, oft funktionieren die Prozesse, Kunden kommen, Produkte verkaufen sich. Doch genau darin liegt die Gefahr. Stabilität wird mit Unveränderlichkeit verwechselt. Das Narrativ vom „laufenden System“ dient als Argument gegen Veränderung. Dabei wäre gerade jetzt der richtige Moment, um die Weichen neu zu stellen.

Was oft fehlt, ist nicht die Einsicht, dass die Marke modernisiert werden muss, sondern die Dringlichkeit. In B2B-Unternehmen mit technologischem Fokus oder hoher Vertriebslast zählt häufig das Produkt, nicht das Bild der Marke. Das Ergebnis ist, dass Rebranding als „nice to have“ behandelt wird und nicht als strategisches Projekt. In solchen Fällen hilft nur eines: Relevanz mit Zahlen belegen.

Wie man Stakeholder überzeugt

Ohne Rückhalt der Geschäftsführung läuft kein Rebranding-Prozess. Doch Überzeugung entsteht selten aus dem Bauch, sondern aus nachvollziehbaren Fakten. Besonders im Mittelstand sind drei Argumentationslinien entscheidend:

- Marktvergleiche:

Es gilt zu zeigen, wie sich Wettbewerber positionieren und wodurch sich die eigene Marke abhebt oder gegebenenfalls nicht unterscheidet - Touchpoint-Analysen:

Belegen, an welchen Stellen das Markenbild inkonsistent wirkt oder Potenzial verschenkt wird. - Wirtschaftliche Hebel:

Den Zusammenhang zwischen Markenwirkung und Vertriebserfolg oder Employer Branding sichtbar machen.

Wer diese Aspekte sorgfältig vorbereitet, überführt das Rebranding aus dem kreativen Bereich in den strategischen Kontext, wo es seinen Platz hat.

B2B-Touchpoints im Fokus

Ein Rebranding im B2B zielt nicht auf das Instagram-Profil. Es muss dort Wirkung entfalten, wo Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden. Die relevanten Touchpoints sind meist sachlich gehalten, entfalten jedoch gerade deshalb eine besonders starke Wirkung.

Typische B2B-Kontaktpunkte mit hohem Einfluss auf die Markenwahrnehmung:

- Messen und Events:

Hier entscheidet sich, ob die Marke im Gedächtnis bleibt oder in der Masse untergeht. - Vertriebsunterlagen:

Von der PowerPoint bis zum PDF: Nichts prägt die Wahrnehmung stärker als das Material, das direkt im Kundengespräch verwendet wird. - Website und digitale Touchpoints:

Nicht nur die Visitenkarte, sondern der zentrale Ort für Differenzierung, Glaubwürdigkeit und Conversion. - Angebotsprozesse:

Wie ein Unternehmen sich in der Kommunikation und im Ablauf präsentiert, ist Teil der Marke, unabhängig davon, ob es bewusst gesteuert wird oder nicht.

Ein Rebranding im B2B-Bereich muss diese Touchpoints konsequent einbeziehen. Es reicht nicht aus, lediglich das Design aufzufrischen. Vielmehr braucht es ein klares Konzept, das die neue Markenidentität über alle Formate und Kanäle hinweg einheitlich erlebbar macht, ohne Brüche und ohne Widersprüche.

Fazit: Marke ist mehr als Gestaltung

Gerade im B2B entscheidet nicht nur die Qualität des Produkts, sondern auch das Vertrauen in das Unternehmen dahinter. Ein starkes Rebranding schafft Klarheit, wo zuvor nur Gewohnheit war. Es bringt Haltung ins Spiel, wo bislang Argumente dominierten. Und es zeigt, dass Veränderung kein Risiko darstellt, sondern Ausdruck einer klaren Haltung ist. Wer das versteht, ist dem Markt einen Schritt voraus.

Was ein Rebranding im Mittelstand besonders macht

Ein Rebranding im Mittelstand ist kein nüchterner Strategieakt. Es ist oft ein emotionales Unterfangen, besonders in Familienunternehmen, bei denen das bisherige Erscheinungsbild über viele Jahre gewachsen ist. Häufig wurde das Logo vom Firmengründer selbst entworfen, die Farben erinnern an die Anfänge, und die Bildsprache steht für die Erfolgsgeschichte. Veränderung wird in diesem Kontext nicht nur strategisch bewertet, sondern auch persönlich empfunden.

Emotion schlägt Argument

Die emotionale Bindung zur Marke ist im Mittelstand besonders stark. Sie ersetzt in manchen Fällen das Markenverständnis und macht Veränderung zu einer Gratwanderung. Ein Rebranding bedeutet in solchen Unternehmen nicht nur, etwas zu verbessern. Es bedeutet auch, sich von etwas zu verabschieden, etwa von einem vertrauten Bild oder einem Gefühl von Kontinuität. Genau darin liegt die Herausforderung.

Statt sich von der Vergangenheit zu lösen, wird sie zum Maßstab für die Zukunft. Modernisierung wird nicht als Chance, sondern als Risiko wahrgenommen. Der Satz „Wenn’s läuft, warum ändern?“ ist keine Ausrede, sondern Ausdruck einer tief verwurzelten Haltung. Wer diese Haltung ignoriert, wird scheitern. Wer sie ernst nimmt, kann sie verändern.

Interne Skepsis: Wie man ihr begegnet

Skepsis ist kein Hindernis, solange sie offen ausgesprochen wird. Entscheidend ist, wie man ihr begegnet, und zwar nicht mit fertigen Lösungen, sondern durch Dialog. Ein konstruktiver Rebranding-Prozess beginnt intern. Er bezieht die Menschen ein, die später mit der neuen Marke arbeiten sollen, und schafft ein gemeinsames Verständnis dafür, warum der Wandel notwendig ist.

Drei Prinzipien helfen in der Praxis:

- Zuhören: Vorbehalte ernst nehmen und nachvollziehen, was hinter der Ablehnung steckt.

- Einbeziehen: Mitarbeitende nicht nur informieren, sondern aktiv in den Prozess einbinden.

- Verstehen fördern: Markenstrategie nicht als Designentscheidung erklären, sondern als unternehmerische Weichenstellung.

Wer die interne Kommunikation strategisch aufsetzt, schafft Akzeptanz. Und macht aus Skeptikern Mitstreiter.

Markenführung ist Chefsache

Eine Marke ist kein Geschmacksthema. Sie ist Ausdruck der unternehmerischen Strategie. Genau deshalb darf Markenführung nicht dem Bauchgefühl überlassen werden. Entscheidungen zur Neupositionierung, zur Tonalität oder zur visuellen Sprache sollten nicht nach persönlichen Vorlieben getroffen werden, sondern auf Basis klarer Zielsetzungen.

Gerade in inhabergeführten Unternehmen verschwimmen oft die Grenzen zwischen persönlichem Stil und Markenidentität. Ein Rebranding ist der richtige Moment, diese Trennung bewusst zu machen. Nicht weil die Geschichte nicht zählt, sondern weil sie richtig erzählt werden muss. Und das gelingt nur, wenn Strategie über Ästhetik steht.

Haltung statt Nostalgie

Der Mittelstand lebt von Erfahrung. Doch wer sich nur auf vergangene Erfolge beruft, verliert die Perspektive auf die Zukunft.

Ein Rebranding ist kein Bruch mit der Geschichte – es ist ihre Weiterentwicklung. Es geht nicht darum, Altbewährtes über Bord zu werfen.

Es geht darum, es neu zu rahmen. Damit es wieder Relevanz entfaltet. Und dort ankommt, wo heute Entscheidungen getroffen werden.

Wer bereit ist, diese Schritte zu gehen, wird nicht nur nach außen sichtbarer. Er schafft auch im Inneren Orientierung, Stolz und Identifikation mit einer Marke, die die Vergangenheit respektiert und die Zukunft aktiv gestaltet.

Praxisbeispiele und Learnings erfolgreicher Rebrands

Rebranding ist kein Kreativprojekt, das in der Marketingabteilung beginnt und beim Design endet. Es ist ein unternehmerisches Instrument, das bei richtiger Anwendung Wachstum beschleunigen, neue Märkte erschließen und die Arbeitgeberattraktivität steigern kann. Die folgenden Beispiele zeigen, wie strategisch geplante Rebrands in der Praxis wirken und welche Erkenntnisse andere B2B-Unternehmen daraus gewinnen können.

Siemens: Marke neu denken mit allen Sinnen

Siemens erkannte früh, dass moderne Marken nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden wollen. Im Rahmen eines umfassenden Rebrandings wurden nicht nur Logo und Design überarbeitet, sondern auch gezielt akustische Elemente eingeführt. Ziel war es, ein jüngeres Publikum anzusprechen und die Innovationskraft der Marke stärker spürbar zu machen.

Ergebnis:

- Der sogenannte Brand Recall stieg um 46 % (Canny Creative).

- Die Marke gewann an Attraktivität bei jüngeren Zielgruppen.

- Das neue Klangbild trug zur internen Identifikation und zum Employer Branding bei.

Lernfaktor: Rebranding beginnt nicht bei der Farbe des Logos, sondern bei der ganzheitlichen Markenwahrnehmung. Audio kann ein unterschätzter Hebel sein – gerade im B2B.

Dropbox: Neue Klarheit für ein komplexes Angebot

Als Dropbox seine Plattform weiterentwickelte, reichte das alte Markenbild nicht mehr aus. Die neue Identität kommuniziert nicht nur Designästhetik, sondern eine klar erweiterte Wertproposition. Der Fokus: Offenheit, Kollaboration und Skalierbarkeit für Unternehmen. Ein Rebrand, der nicht nur hübsch, sondern funktional war.

Ergebnis:

- Sofortiger Anstieg bei Leads und Neukundenanfragen (Huddle Creative).

- Deutlich höhere Relevanz im Enterprise-Segment.

- Modernes Image stärkt auch das Recruiting.

Lernfaktor: Ein Rebranding muss die unternehmerischen Ziele sichtbar machen. Wer neue Märkte erschließen will, braucht eine Marke, die genau das kommuniziert – klar, glaubwürdig und nutzerzentriert.

Techmap: Rebranding mit Humor und Haltung

Techmap, ein Anbieter für technische Weiterbildung, wagte einen mutigen Schritt: Meme-basierte LinkedIn-Kampagnen, ein markantes Wording und ein gezielter Bruch mit der üblichen Tonalität im B2B. Die Reaktionen waren überwältigend. Aufmerksamkeit, Gespräche und Demo-Anfragen nahmen deutlich zu.

Ergebnis:

- Konversionsrate aus LinkedIn-Ads stieg um 159 %.

- Klickrate verdreifachte sich von 0,4 % auf 1,5 %.

- Mehr Bewerbungen und Markeninteresse bei jüngeren Zielgruppen.

Lernfaktor: Mut wird belohnt. Gerade im B2B kann ein kreativer Bruch Differenzierung schaffen, vorausgesetzt er passt zur Marke und wird strategisch gesteuert.

Rebranding wirkt – wenn es Substanz hat

Diese Beispiele zeigen: Rebranding kann weit mehr als Design erneuern. Es schafft neue Sichtbarkeit, schärft das Profil und verbessert die Anschlussfähigkeit im Markt. Ob Siemens, Dropbox oder ein mittelständisches Familienunternehmen – sie alle haben erkannt, dass Veränderung keine Bedrohung ist, sondern eine Chance. Wer sie konsequent nutzt, gewinnt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Substanz.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Ein Rebranding ist eine Chance. Doch sie kann schnell zur Kostenfalle werden, wenn der Prozess falsch aufgesetzt ist. In der Praxis zeigen sich immer wieder dieselben Muster. Wer sie kennt, kann sie frühzeitig umgehen und das volle Potenzial eines Rebrandings ausschöpfen.

1. Kein strategisches Fundament

Der häufigste Fehler: Man startet beim Look, nicht bei der Substanz. Ein neues Design ohne strategische Grundlage wirkt vielleicht modern, bleibt jedoch oft austauschbar. Die Positionierung ist unklar, die Marke verliert an Profil, und das eigentliche Problem bleibt bestehen.

2. Rebranding als reine Kosmetik

Viele Unternehmen beschränken sich auf ein Logo, ein paar Farben und neue Präsentationen. Doch echte Wirkung entsteht nicht durch Farbe, sondern durch Haltung. Ohne eine klare Neupositionierung bleibt der Effekt rein visuell und verliert schnell an Wirkung.

3. Kommunikationsfehler und schlechtes Timing

Ein Rebranding wird oft zu spät oder zu plötzlich kommuniziert. Kunden reagieren irritiert, Mitarbeitende fühlen sich übergangen, und Führungskräfte sind nicht ausreichend vorbereitet. Das Ergebnis ist Verunsicherung, im schlimmsten Fall verbunden mit einem Verlust an Vertrauen.

4. Interne Teams bleiben außen vor

Ein Rebranding wird häufig als Projekt der Geschäftsführung oder der Marketingabteilung verstanden. Doch wenn die Mitarbeitenden die neue Marke nicht verstehen oder nicht mittragen, bleibt sie bloße Theorie. Und das wird spätestens im Kundengespräch deutlich.

Rebranding braucht Klarheit, Mut und Beteiligung

Wer ein Rebranding angeht, muss bereit sein, genau hinzusehen. Nicht alles, was neu aussieht, ist auch neu gedacht. Und nicht jede Veränderung wird verstanden, nur weil sie angekündigt wurde. Marken, die wirken sollen, brauchen strategische Tiefe, präzise Planung und ein Team, das sie mitträgt.

Rebranding Agentur finden: worauf Sie achten sollten

Ein Rebranding ist mehr als ein Designprojekt. Es ist eine strategische Aufgabe, die Weitsicht, Methodik und ein tiefes Verständnis für Märkte, Menschen und Marken verlangt. Wer die passende Agentur sucht, sollte nicht nach Ästhetik, sondern nach Wirkung fragen.

Die richtigen Fragen stellen: praktische Checkliste

Nicht jede Agentur, die Logos gestaltet, kann Marken neu positionieren. Entscheidend ist, ob sie strategisch denkt und strukturiert arbeitet. Diese Fragen helfen bei der Auswahl:

- Wie geht die Agentur an Rebranding-Projekte heran? Gibt es eine klare Methodik oder wird nach Bauchgefühl gearbeitet?

- Welche Erfahrung hat das Team im B2B-Bereich? Gibt es konkrete Beispiele, wie mit komplexen Zielgruppen und langen Sales-Zyklen umgegangen wurde?

- Wie tief geht die Analysephase? Werden Zielgruppeninterviews, Wettbewerbsvergleiche und Touchpoint-Audits durchgeführt?

- Ist die Strategie individuell oder standardisiert? Wird die Markenpositionierung gemeinsam erarbeitet oder einfach geliefert?

- Wie sieht die Zusammenarbeit im Prozess aus? Wird moderiert, begleitet, erklärt oder nur abgewickelt?

- Welche Wirkung erzielen Rebranding-Projekte langfristig? Gibt es Nachweise für echte Veränderung in Marktwahrnehmung, Employer Branding oder Vertrieb?

Warnsignale erkennen und richtig einordnen

Viele Unternehmen unterschätzen, wie wichtig es ist, sich gegen die falsche Agentur zu entscheiden. Diese Anzeichen deuten auf fehlende Substanz:

- Fokus auf Ästhetik ohne strategisches Fundament

- Keine Fragen zu internen Strukturen, Stakeholdern oder Markenverständnis

- Schnellangebote ohne klares Vorgehensmodell

- Oberflächliche Präsentationen statt durchdachter Systematik

- Unklare Preisstruktur oder fehlende Skalierungsmöglichkeiten

Wer eine Agentur beauftragt, die nur „etwas Neues“ gestaltet, bekommt oft genau das aber keine Lösung für das eigentliche Problem.

Was eine gute Rebranding-Agentur auszeichnet

Starke Agenturen arbeiten nicht nur kreativ, sondern systematisch. Sie bringen Struktur in Komplexität und übersetzen Strategie in Form, Sprache und Verhalten. Dabei spielen drei Kompetenzen eine zentrale Rolle:

- Strategisches Know-how: Verständnis für Marktmechanismen, Zielgruppenlogiken und markenpsychologische Wirkzusammenhänge

- Methodisches Vorgehen: Klare Phasen, strukturierte Workshops, dokumentierte Entscheidungen

- Empathie für Organisationen: Fingerspitzengefühl im Umgang mit internen Spannungen, Meinungsvielfalt und Entscheidungswegen

Gerade im Mittelstand ist das Zusammenspiel aus Analyse, Beratung und Gestaltung entscheidend. Es reicht nicht aus, die Marke lediglich zu sehen. Man muss sie auch spüren und verständlich erklären können.

Warum B2B-Spezialisierung entscheidend ist

Rebranding im B2B funktioniert anders als im Konsumgüterbereich. Es geht nicht um Lifestyle oder Impulskäufe, sondern um komplexe Entscheidungsprozesse, technologische Zusammenhänge und langfristige Kundenbeziehungen. Wer das nicht versteht, bleibt an der Oberfläche.

Agenturen mit B2B-Fokus…

- kennen die Mechanik hinter langen Sales-Zyklen

- sprechen die Sprache von Vertrieb, Technik und Geschäftsführung

- wissen, wie man Marke an rationalen Touchpoints emotionalisiert

- denken nicht in Werbekampagnen, sondern in Positionierungslogiken

Wer also langfristige Wirkung erzielen möchte, sollte auf Spezialisierung achten und nicht auf Showreels setzen.

Fazit: Die richtige Agentur entscheidet über Erfolg oder Stillstand. Wer Wirkung will, braucht Partner, die strategisch denken, klar kommunizieren und Transformation begleiten. Nicht nur mit Ideen, sondern mit System.

Warum Brave New Brands der richtige Sparringspartner ist

Viele Agenturen gestalten visuell ansprechende Marken. Aber im B2B reicht das nicht aus. Hier geht es um mehr als nur Design. Es geht um Relevanz, um strategische Klarheit und um die Fähigkeit, komplexe Leistungen so auf den Punkt zu bringen, dass sie verstanden und bevorzugt werden. Genau das ist unser Anspruch bei Brave New Brands.

Wir begleiten Unternehmen, die mehr vorhaben als ein neues Logo. Unser Fokus liegt auf Marken, die wachsen wollen und dafür ein Fundament brauchen, das mitwächst. Mit Erfahrung aus über 100 Projekten im gehobenen Mittelstand, von Industrie bis IT, kennen wir die Herausforderungen hinter Buzzwords wie Transformation oder Positionierung. Und übersetzen sie in greifbare Resultate: im Vertrieb, im Recruiting, im Marktauftritt.

Ob Sie sich bereits mitten in der Neuausrichtung befinden oder noch überlegen, ob ein Rebranding der richtige Schritt ist, unser Marken-Check hilft Ihnen dabei, Klarheit zu gewinnen. Kostenlos, unverbindlich und konkret. Denn manchmal genügt ein Gespräch, um den entscheidenden Impuls zu setzen. Und manchmal braucht es einen Sparringspartner, der nicht nur Fragen stellt, sondern auch Antworten liefert.

Fazit: Rebranding ist Führung, nicht Kosmetik

Wer ein Rebranding beginnt, entscheidet sich nicht für ein neues Logo, sondern für einen neuen Blick auf das eigene Unternehmen. Es geht nicht um Design, sondern um Richtung. Nicht um Geschmack, sondern um Wirkung.

Der richtige Zeitpunkt? Dann, wenn die Marke nicht mehr transportiert, was das Unternehmen heute leistet. Wenn Wachstumspotenzial ungenutzt bleibt, weil der Auftritt nicht Schritt hält. Wenn Kunden, Talente oder Partner nicht mehr verstehen, wofür man eigentlich steht.

Ein gut geführter Rebranding-Prozess schafft Klarheit. Er positioniert neu, schafft Differenzierung und gibt Marken eine Sprache, die verstanden wird. Intern wie extern.

Mit der richtigen Agentur wird daraus mehr als nur ein Projekt. Es entsteht ein strategischer Hebel für Wachstum, Relevanz und Zukunftsfähigkeit. Denn am Ende zählt nicht, wie etwas aussieht, sondern was es bewirkt.

FAQ

Was ist Rebranding einfach erklärt?

Rebranding bedeutet, eine Marke strategisch neu auszurichten. Dabei werden Identität, Positionierung, Design und Kommunikation gezielt an neue Marktanforderungen oder Unternehmensziele angepasst.

Wann macht ein Rebranding Sinn?

Ein Rebranding ist sinnvoll, wenn Marke und Realität auseinanderdriften – etwa bei neuen Zielgruppen, geänderten Geschäftsmodellen, veraltetem Markenbild oder einem strategischen Neustart.

Wie kommuniziere ich ein Rebranding?

Ein Rebranding sollte klar, begründet und konsistent kommuniziert werden. Die Haltung hinter dem Wandel muss nachvollziehbar sein – nach innen und außen.

Wie kündigt man ein Rebranding an?

Die Ankündigung beginnt intern. Mitarbeitende werden frühzeitig eingebunden. Nach außen folgt die Kommunikation über Website, Vertrieb, Social Media und gezielte Pressearbeit – idealerweise entlang einer gesteuerten Launch-Kampagne.

Was ist ein Markenrelaunch?

Ein Markenrelaunch ist eine visuelle und kommunikative Auffrischung der Marke, ohne die Strategie grundlegend zu verändern. Typisch sind Designupdates, neue Tonalität oder modernisierte Touchpoints.

Was ist Rebranding von Marken?

Rebranding ist die strategische Weiterentwicklung einer Marke. Im Unterschied zum Relaunch verändert es nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch Haltung, Story und Marktposition.

Was ist ein Beispiel für eine Neupositionierung einer Marke?

Ein Maschinenbauer mit Fokus auf Technik und Produktfeatures positioniert sich neu als digitaler Lösungsanbieter, der neben Maschinen auch intelligente Plattformlösungen für datenbasiertes Arbeiten bietet.

Wie lange dauert ein Rebranding im B2B?

Je nach Umfang dauert ein Rebranding zwischen drei und zwölf Monaten. Strategie, Design und interne Verankerung benötigen Zeit – für Qualität und Akzeptanz.

Was kostet ein Rebranding für den Mittelstand?

Die Kosten variieren je nach Projektumfang. Typisch sind zwischen 80.000 und 250.000 Euro – inklusive Analyse, Strategie, Design und Rollout.

Worin liegt der Unterschied zwischen Rebranding und Markenrelaunch?

Ein Rebranding verändert das strategische Fundament der Marke. Ein Relaunch aktualisiert vor allem Design und Tonalität, lässt aber die Markenstrategie meist unangetastet.